Die Öffentlichkeit als Geschäftsstelle

Nach ihren Studien über die „Bild“-Praxis in der Griechenland- und Eurokrise sowie im Fall des Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff haben die Autoren Hans-Jürgen Arlt und Wolfgang Storz die Berichterstattung von „Bild“ und „BamS“ im Bundestagswahlkampf 2013 untersucht. Finanziert durch die Otto-Brenner-Stiftung haben sie in „Missbrauchte Politik“ analysiert, zu wessen Vorteil und zu wessen Lasten die beiden Springer-Blätter berichten. Im Fazit, das VOCER an dieser Stelle präsentiert, erläutern sie, dass es – egal welche Personen und Parteien die beiden Boulevardmedien favorisieren oder benachteiligen – „Bild“ und „BamS“ in ihrer Berichterstattung erster Linie um eins geht: um sich selbst.

Warum nehmen Deutschlands politische Eliten die „Bild“-Gruppe so ernst, das Publikum hingegen, das seinen Sport, seine Unterhaltung und ein paar nützliche Ratschläge für den Alltag darin findet, vermutlich sehr viel weniger? Keine Frage, Politiker, die vom Votum der Wahlbürger abhängig sind, müssen auf ihr öffentliches Bild achten. Der Mix aus hoher Reichweite und scharfer Richter-Rolle, der für die „Bild“-Medien typisch ist, macht sie gefährlich, aber auch nützlich für alle Personen und Organisationen, die auf Prominenz und Reputation tatsächlich oder auch nur in der Selbstwahrnehmung angewiesen sind. Die „Bild“- Medien, das darf so deutlich formuliert werden, beuten diese Abhängigkeit aus, instrumentalisieren die politischen Akteure. Damit ist „Bild“ nicht allein, aber führend. Umgekehrt versuchen Politiker und ihre Öffentlichkeitsarbeiter die Redaktionen, und zwar alle, für ihre Interessen zu instrumentalisieren. Und auch „Bild“ und „BamS“ machen das für ausgewählte Akteure mehr mit als andere Redaktionen.

Oder ist es an der Zeit, sich nicht mehr um die „Bild“-Medien zu kümmern, weil ihre verzweifelten Anstrengungen, Publikum zu gewinnen, die Grenzen zur Lächerlichkeit zu oft überschreiten? Siehe die Aktion: „Wir sind die APO“, für die der Chefredakteur sich im Parlament ablichten lässt und den banalen Umstand seiner Anwesenheit zum großen Akt öffentlicher Kontrolle der Politik hochstilisiert. Natürlich ist dies auch ein selbstironisches Spiel mit der eigenen Vergangenheit. Aber mehr noch ist die „Bild“-APO das typische Projekt eines abgeschotteten innersten Zirkels, der vor Selbstverliebtheit die Bezüge zu den Realitäten verloren hat. Es ist übrigens eine sozialdemokratische Arbeitsministerin, die als Erste und bislang (Stand Februar 2014) Einzige diese absurde Inszenierung bedient und mitspielt, indem sie eine „Große Anfrage“ von „Bild“ zum Thema Zuwanderung beantwortet.

Man darf spekulieren

Die Befunde unserer Studie „Missbrauchte Politik“ [LINK ZUR STUDIE] werfen eine Menge interessanter Fragen auf, das Verhalten von „Bild“ und „BamS“ im Bundestagswahlkampf betreffend. Warum, beispielsweise, haben sie auf eine Kampagne gegen Rot-Rot-Grün verzichtet? Warum glaubten sie – jedenfalls laut ihren Veröffentlichungen – Steinbrücks Absage an diese Formation? Liegt darin nicht ein enormer Verzicht auf Aufmerksamkeitsproduktion? Oder haben die „Bild“-Redaktionsleitungen die politische Lage so eingeschätzt, dass Rot-Rot-Grün erstens zu unrealistisch und zweitens ohnehin nicht mehr der große Aufreger ist? Oder hat der Axel Springer Verlag in der gegenwärtigen Lage ganz andere Sorgen und will sich die beiden politischen Schwergewichte Union und SPD gewogen halten? Man darf spekulieren: Hat sich „Bild“ mit Griechenland-Kampagne und Wulff-Abschuss zu weit aus dem Fenster gelehnt? Es sich mit der gesamten politischen Elite verscherzen – so etwas geht nicht. Das hieße, dass die deutsche Elite „Bild“ auch zivilisiert, da diese immer noch von „der deutschen Politik“ abhängig ist und nicht agieren kann wie die „Sun“, die im Besitz eines globalen Milliardärs ist, der mit den britischen Eliten nichts zu tun hat.

Die weit über den Wahlkampf hinausreichende Frage lautet: Was bedeutet es für die politische Öffentlichkeit und deren demokratische Funktion, wenn diejenigen, die Öffentlichkeit in erster Linie herstellen sollen und wollen, ganz andere Zwecke verfolgen?

Trend weg vom Journalismus

„Auf einmal entdecken alle, dass Axel Springer kein Presseverlag mehr sein will […]. Mehr als alle anderen deutschen Medienunternehmen ist die Axel Springer AG pragmatisch auf dem Weg in ein rein digitales Geschäft, das mit Journalismus zu tun haben kann, aber nicht muss und es deswegen immer seltener tut“. Der Trend weg vom Journalismus, hin zu einem Publizismus, dem es ausschließlich auf Auflage, Quote, Klickrate und deren wirtschaftliche Weiterverwertung ankommt, hat spätestens mit der Einführung des Privatfernsehens auch in Deutschland um sich gegriffen.

Nicht jeder Sendung sieht man an, ob sie zu einem öffentlich-rechtlichen oder einem privaten Programm gehört. In den Praktiken des Alltags verschwimmen die Unterschiede. Trotzdem gibt es sie, und häufig sind sie auch schnell zu erkennen. Versucht man die Differenz zwischen Journalismus und Publizismus systematisch herauszuarbeiten, kann man sich auf die Stufen der Ökonomisierung stützen, die Uwe Schimank und Ute Volkmann (2008) entwickelt haben.

Stufen der Ökonomisierung

An der ersten Stufe kommt niemand mehr vorbei. Sobald gezahlt werden muss, sobald Kosten und Nutzen miteinander abgewogen werden, machen Hersteller und Käufer einen wirtschaftlichen Gesichtspunkt geltend. Man kann zum Beispiel aus religiösen, politischen oder ganz persönlichen Gründen etwas veröffentlichen wollen. Soll damit ein großes Publikum erreicht werden, einige Tausend, vielleicht sogar einige Hunderttausend Personen, müssen die Kosten der Herstellung und Verbreitung bedacht werden. Um ein solches Kostenbewusstsein kommt auch der Journalismus nicht herum. Das kann er einmal mehr, einmal weniger zu spüren bekommen, aber einen Finanzrahmen setzt jeder Sender und jeder Verlag. Der Journalismus und seine Funktion, wichtige Neuigkeiten aus einer Perspektive der Unabhängigkeit richtig darzustellen, haben nie außerhalb der Wirtschaft existiert.

Wie jede andere Veröffentlichung, deren Rezeption freiwillig ist, hat auch der Journalismus zwei Rücksichten zu nehmen. Erstens eine wirtschaftliche, die die Zahlungsfähigkeit im Auge behält. Zweitens eine publizistische, die bei der Auswahl und der Präsentation des Themenangebots auch daran denkt, was die Leute lesen, hören und sehen wollen. Beides sind notwendige Rücksichten, die an dem ursprünglichen Zweck nichts ändern, die öffentlich-demokratische Funktion des Journalismus zu erfüllen. Der Zweck bleibt Journalismus, das andere sind Randbedingungen.

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass mit dem Verkauf eines journalistischen Produkts allein sich die Zahlungsfähigkeit nicht sicherstellen lässt. Keine Redaktion kann auf Dauer die Kosten für Herstellung und Vertrieb von Qualitätsjournalismus decken. Der Verlag muss andere Geldquellen erschließen. Die klassische Lösung ist der Verkauf von Werbefläche. Der Grundtatbestand bleibt trotz dieses Umstands auf jener ersten Stufe der Ökonomisierung erhalten: Es kommt auf den Journalismus an, alles Weitere dient dazu, ihn zu ermöglichen.

Ging es bislang nur um den Erhalt der Zahlungsfähigkeit, so kommt auf der zweiten Stufe der Ökonomisierung eine Gewinnererwartung ins Spiel, die als „Nice to Have“, aber (noch) nicht als Conditio sine qua non geltend gemacht wird. Es ist die Stufe der Kommerzialisierung. Auf dieser Stufe trennen sich in Deutschland die privatwirtschaftlichen und die öffentlich-rechtlichen Medien, bleiben doch Letztere auf der ersten Stufe der Ökonomisierung stehen. Kostenreduzierung und Einnahmesteigerung sollen bei den privatwirtschaftlichen Medien zusammenwirken und sich in einer gewissen Gewinnmarge niederschlagen. Die Redaktion gerät in die zweite Reihe, bleibt aber unverzichtbar. Die redaktionelle Arbeit muss jetzt nicht nur auf ihre Kosten achten, sie soll auch einen Beitrag dazu leisten, dass sich Verlage und Sender in der Gewinnzone befinden. Das kann je nach Medium, Zielgruppen und Verbreitungsgebiet mit unterschiedlichen Strategien angegangen werden. Ein bekannter Weg ist die Boulevardisierung. Bei der Auswahl und Präsentation des Themenangebots treten die journalistischen Kriterien der Relevanz und der Richtigkeit in den Hintergrund, im Vordergrund steht: keine kostspieligen Recherchen, sensationsorientierte Darstellung mit starker Personalisierung und Moralisierung, attraktiver Mix aus Unterhaltung und Nachricht.

Die dritte Stufe der Ökonomisierung, für die der Axel Springer Verlag repräsentativ ist, macht den Gewinn, den „Ertrag pro Aktie“, zum alleinigen Entscheidungskriterium. Ob und inwieweit die Veröffentlichungen, mit denen das Geld verdient wird, journalistische sind, spielt keine Rolle. Natürlich müssen die Veröffentlichungen für das Publikum einen Gebrauchswert haben. Ob das die unabhängige und zutreffende Information über wichtige Neuigkeiten ist, entscheidet sich nicht nach einem demokratischen Bedarf, sondern nach Maßgabe der Unternehmensbilanz. Die Reputation des Journalismus wird vielleicht noch als Feigenblatt für bessere Geschäfte gebraucht, aber die redaktionelle Arbeit ist voll darauf ausgerichtet, dem Unternehmenszweck zu dienen. Wie das am besten geschieht, entscheidet jeder Verlag und jeder Sender in eigener Regie. Wie es für „Bild“ und „BamS“ im Fall der Wahlkampfberichterstattung praktiziert wurde, haben wir in unserer Studie aufgezeigt.

Feigenblatt für bessere Geschäfte

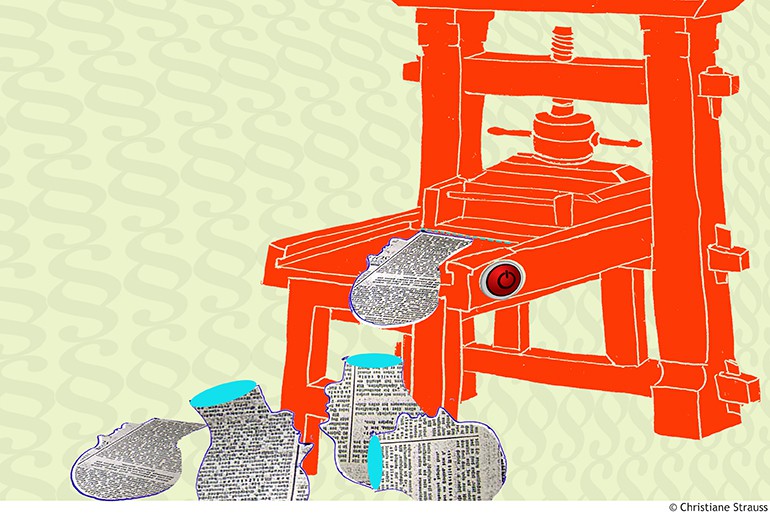

Wer im Sinne der Vollökonomisierung sozusagen kapitalistisch kommuniziert, also mit dem alleinigen Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen, für den ist Öffentlichkeit der Point of Sale, nicht der Ort demokratischer Meinungsbildung. Der historische Marktplatz hatte immer diese zwei Gesichter: Agora, d. h. Zentrum politisch- demokratischer Öffentlichkeit, zu sein und zugleich der Platz für Marktstände, fürs Kaufen und Verkaufen. Das Internet als der globale Marktplatz der Moderne praktiziert und repräsentiert dieses Doppelgesicht.

Autoren wie Constantin Seibt, „deadline“, empfehlen im Kampf gegen die Krise des Journalismus, mit dessen „Formen und Abläufen“ zu brechen, denn das Publikum habe an den Medien immer das Wagnis geschätzt; Journalismus sei schließlich als Waffe des liberalen Bürgertums gegen Adel und Feudalismus entstanden. Sein Rat: andere Stile, mehr Serien, Bekenntnisse, Satire. Wer frech und mutig sei, gelte auch als glaubwürdig. Aber springt man mit solchen Vorschlägen nicht zu kurz, gerade wenn man den Journalismus als demokratische Kraft im Auge hat? Es geht nicht (nur) um eine neue Attraktivität journalistischer Medien, es geht um die Qualität der öffentlichen politischen Kommunikation, zu deren Leistungsträgern der Journalismus gehört(e). Wie viel Abschied vom Journalismus und wie viel Neuanfang mit anderen journalistischen Formaten sich im Internet vollziehen, braucht hier nicht beurteilt zu werden. Klar ist nach unseren „Bild“-Analysen für uns eines: Die „Bild“-Medien machen aus der Öffentlichkeit eine Geschäftsstelle – auf Kosten von deren demokratischer Funktion.