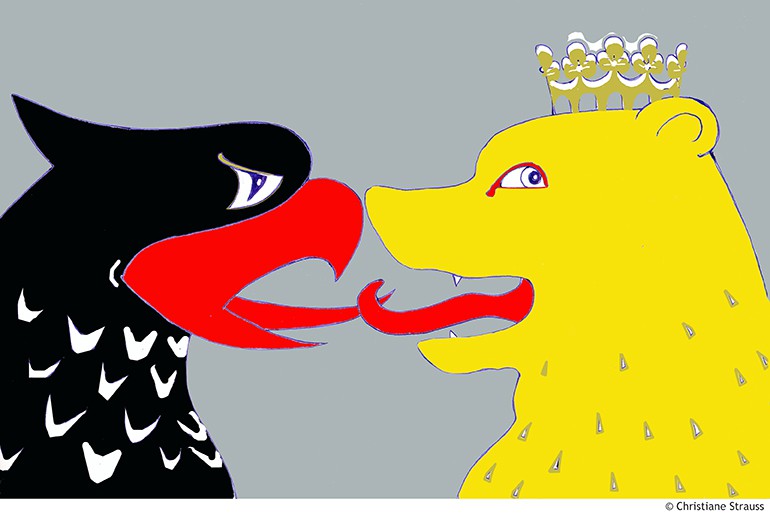

Die Brüderle-Augstein-Brücke

Zunächst möchte ich betonen, dass ich diese Kolumne schon davor schreiben wollte. Aber das ging natürlich nicht. Davor? Natürlich: Brüderle! Brüderle ist medienagendahistorisch gesehen schließlich eine Zäsur, mehr noch: eine Endlich!-Zäsur.

Endlich! Endlich ist mal etwas gesagt worden und endlich ist mal was gegen das gesagt worden, was endlich mal gesagt worden ist. Und jetzt, pünktlich zur nächsten Runde, jetzt wo ja endlich auch noch die Sonntagszeitungen, Montagsmagazine und Talkshows etwas sagen müssen, wird aus der Debatte eine Debatte über die Debatte selber, eine Debattendebatte also, was bedeutet, dass jeder weitere Satz, zumal auf einem Debattenportal, nichts anderes als eine Debattendebatten-Debatte wäre. Geht gar nicht. Also Schluss. Zurück.

Eigentlich wollte ich diese Kolumne vor einer Woche schreiben. Damals war nicht Rainer Brüderle, sondern gerade noch Jakob Augstein. Damals dachte man sogar, Augstein wäre auch eine Zäsur. Aber es gab eben noch kein Brüderle, und so hat – zumindest von heute aus betrachtet – Augstein gar nicht stattgefunden. Auch damals war schon Debattendebattensonntag, und da konnte ich das, was ich zu Augstein schreiben wollte, ja nicht auch noch schreiben. Aber jetzt, wo es ja Augstein gar nicht mehr gegeben hat, geht das natürlich.

Mir ist schon klar, dass ich meine Augsteinthese erst einmal als Brüderlethese daherkommen lassen muss, was ja kein Problem ist, wenn man nur die richtige Einstieg-News dazu findet. Zum Beispiel diese: „Beck: Brüderle ist kein Sexist“, das verkündete die „FAS“ auf ihrer Titelseite. (Wobei die News natürlich nicht in der ersten, sondern in der zweiten Hälfte des letzten Satzes zu finden ist.) Wer sich fragt, wie es ausgerechnet der gerade erst Ex-Ministerpräsident Kurt Beck in eine der zur Zeit sehr begehrten Brüderle-Schlagzeilen geschafft hat, sei daran erinnert, dass beide einst in Mainz am selben Kabinettstisch gesessen haben. Bingo!

Damit hätten wir auch noch die passende Brüderle-Augstein-Brücke gefunden. Der „Spiegel“ der vorvergangenen Woche (also noch in der Davor-Zeit) druckte nämlich den Leserbrief eines Redakteurs der „SZ“, der dort nach eigener Auskunft viel Zeit mit Augstein am selben Tisch (!) gesessen hatte und somit bezeugen könne, dass sich Augstein nie antisemitisch geäußert habe. Es wäre wohl eine eigene Dissertation wert, die Titel, Thesen und Temperamente des medialen Brüderle-Wochenendes in Bezug zueinander zu setzen.

Bei den Thesen ist mir besonders die des „WamS“-Titels von Annette Prosinger in Erinnerung geblieben (die von Ulf Poschardt, „Rainer Brüderle war kein Gentleman. … Er war stillos.“, versuche ich zu vergessen). Also Prosinger:

„Männer sind in ihrem Drang zu Machtdemonstrationen so schwer auszuhalten wie für Männer Frauen mit realer Macht. Und alle müssen lernen, miteinander klar zu kommen.“

Der schöne Unterschied zwischen Brüderle und Augstein-Debatte ist, dass es bei ersterer keinen Holocaust gibt. Das heißt, „Deutschland diskutiert“ (WamS) ganz ohne Phantomkeulen, und so darf man Frau Prosinger dann doch irgendwie so verstehen, dass die Frauen ja auch irgendwie Schuld an dem gegen sie gerichteten Irgendwie-Sexismus sind.

Der Kern der Debatte

Und jetzt sind wir endlich bei dem, was ich vor über einer Woche schon fast geschrieben hätte: Warum ist es so wichtig, ob Augstein ein Antisemit ist oder nicht? Ist es nicht viel wichtiger, sich darauf zu verständigen, was antisemitisch ist – und nicht wer? Warum führt Mediendeutschland eine schon so oft verlorene Debatte, nämlich die, ob ein Mensch das ist, was er tut, oder vermeintlich tut, auch wenn er nicht weiß oder nicht wissen will oder kann, was er tut. Ja, das klingt jetzt verdammt verkorkst und hypertheoretisch, aber so genau war fast all das, was da geschrieben wurde.

Ist es nicht alles viel einfacher? Ich habe mal – zugegebenermaßen nicht sehr lange – mit Henryk M. Broder am selben Tisch gesessen. Ich kann daher bezeugen, dass er in dieser Zeit keine homophoben Äußerungen von sich gegeben hat. Trotzdem finde ich, dass sich Broder gelegentlich homophob äußert, homofeindliche Klischees bedient und offensichtlich kein Problem damit hat, dafür Applaus von Leuten zu bekommen, die für Homosexuelle ziemlich problematisch werden können.

Ist Broder ein deshalb ein Homophobit? Diese Debatte bleibt ihm und uns erspart, weil es ein solches Wort gar nicht gibt. Aber was wäre gewonnen, ihm einen wie auch immer benannten Titel zuzusprechen? „Wie nennt man jemanden, der antisemitische Klischees bedient?“, fragt Broder in dem „Welt“-Beitrag, in dem er begründet, warum er Augstein einen Antisemiten nennen dürfen möchte. Es ist ein Text, der unter seiner Vergleichssucht zusammen bricht:

„Wie nennt man jemanden, der lügt? Einen Lügner. Wie nennt man jemanden, der trinkt? Einen Trinker. Wie nennt man jemanden, der klaut? Einen Dieb.“ Ja, und jemand, der leugnet, ist ein Leugner und da gibt es kein Pardon.

Aber muss das (und was dagegen zu sagen ist) der Kern der Debatte sein? Ist es nicht wichtiger, jemand der Lüge zu überführen – und damit die Lüge als solche – und ein Stopp-Schild aufzustellen für alle, die ein solches brauchen? Ist es so wichtig, ob Brüderle ein Sexist ist, statt interdisziplinär klar zu benennen, was Sexismus ganz konkret ist. Etwa, dass es fast keine denkbare Situation gibt, in der es nicht sexistisch ist, eine unbekannte Frau über Körbchen- oder Dirndlgrößen anzubaggern? Rücktritt!? Verschwörung?! Puritanismus!? Entschuldigung!? Empörung!? Und immer wieder: Was dürfen Politiker, was dürfen Medien?!

Wilder Schusswechsel, keine Konsequenzen

Warum muss diese wie alle anderen Debattendebatten zu einem wilden Schusswechsel führen, in dessen Nebel sie sich dann langsam auflöst und das vernebelt, was eigentlich zu lernen gewesen wäre. Zum Beispiel: Ist es so schwer zu akzeptieren, dass ein Gespräch zwischen einem, der eine Minderheit gekränkt haben soll, mit einem Vertreter dieser Minderheit nie allein mit Argumenten und Vergleichen zu einem Erkenntnisgewinn führen kann? So wie in dem „Spiegel“- Streitgespräch, in dem Augstein versuchte, dem Zentralratspräsidenten Graumann seine nicht-anitsemitische Gesinnung mit dem Argument zu beweisen, dass seine Israel-Kritik mit der Kritik anderer politischer Institutionen vergleichbar sei. Vergeblich versuchte Graumann darauf hinzuweisen, dass es nicht um die Kritikpunkte, sondern um die Art der Kritik ging.

Doch dieser Versuch kann nicht gelingen: Eine Minderheit oder deren „Vertreter“ kann „der“ Mehrheit schlicht nicht erklären, wie sie fühlt und warum, wodurch und wie sie sich bedroht und verletzt fühlt. Zumindest nicht in Form einer Debatte. Für die Mehrheit ist das schwer zu verstehen, deshalb bemüht sie sich, mit Vergleichen zu nähern. Aber so richtig kann das nicht gelingen.

Wer es trotzdem immer wieder versucht, ist nicht naiv, sondern debattengeil. Wer immer nur Show Down will, nimmt Verluste nicht in Kauf, sondern produziert sie. Auch Frauen sind eine Minderheit, nämlich dann, wenn es um den formalen Zugang zu Macht und ihren Ritualen geht. Ob und wann eine Frau sich als Opfer von Sexismus sieht, kann ebenso nicht Gegenstand eines Verhandlungsprozesses sein, in der es eine Gegenseite gibt, die reflexhaft relativierende Begleitumstände heranführt. Jede Minderheit bleibt der Mehrheit, in der sie sich befindet, in gewissem Maße unverständlich und fremd. Dies führt oft zum Vorwurf an die Minderheit, sie sei ja nicht nur für ihren Minderheitenstatus selbst verantwortlich, sondern für die Aggression, der dieser auslöst. So ist der Jude selber Schuld am Antisemitismus so wie Homosexuelle an der Homohobie.

Diese Funktionsweise lässt sich besonders deutlich an vielen Medienreaktionen auf die Demonstrationen homosexueller Gruppen zum Papstbesuch im vorletzten Sommer beobachten. Demonstriert wurde unter anderem gegen die Unterstützung der katholischen Kirche für Staaten, in denen Homosexualität streng und oft auch mit dem Tod bestraft wird, da sie deren Recht verteidige, „gewisse sexuelle Handlungen“ zu regulieren und gewisse „sexuelle Verhaltensweisen“ per Gesetz zu verbieten. Ulrich Deppendorf fand die Proteste in der ARD damals typisch deutsch und kleinlich, ohne die Vorwürfe überhaupt zu thematisieren und für Focus-Herausgeber Helmut Markwort war das gar ein Grund, Schwule darauf hinzuweisen, doch bitte nicht mehr so minderheitigunangenehm aufzufallen: „Während die Show-Schwulen von Berlin auf der Straße krakeelen, marschieren die etablierten Homosexuellen durch die Institutionen und arbeiten an ihrer Karriere.“

Nein, Sexismus, Antisemitismus und Homophobie sind keine Stilfragen. Und wenn sich jemand an gemeinsamen Tischen nicht sexistisch, antisemitisch oder homophob äußert, bedeutet gar nichts darüber, ob er es an anderen Stellen tut oder tun wird. Minderheiten nerven, wenn sie darauf aufmerksam machen, was sie bedroht. Das liegt in der Natur der Sache. Da gibt es nichts zu debattieren. Aber eine Menge zu lernen. Die letzten zwei Wochen wären eine gute Gelegenheit dafür gewesen.